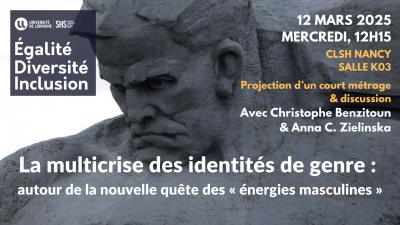

Discussion interdisciplinaire EDI – égalité, diversité, inclusion.

La multicrise des identités de genre : autour de la nouvelle quête des « énergies masculines »

mercredi 12 mars, à 12h15.

dans la salle K03 du CLSH

La représentation de la masculinité, tout comme celle de la féminité, n'a rien de constant, et traverse des crises, depuis plus longtemps qu'on ne le croit. Ces dernières années, la crise de la masculinité a toutefois gagné une nouvelle dimension : elle est devenue fédératrice, notamment via les réseaux sociaux, prenant parfois des accents masculinistes. Récemment, le patron du résesau social le plus utilisé au monde, Mark Zuckerberg, a souhaité plus d'« énergie masculine » et moins de politique de diversité au sein de Facebook.

S'agit-il d'une réponse quasiment automatique à l'évolution des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ ? Quelles sont les inquiétudes exprimées par cette nouvelle recherche de la virilité et quels espoirs les masculinistes associent-ils à son triomphe ? Quelles craintes peut-on avoir concernant la montée de ces discours parfois violents et discriminatoires ?

Nous voudrions avoir avec vous – étudiantes et étudiants – une discussion à ce sujet. Venez en parler avec nous !

Nous allons commencer par la projection d'un court métrage : Viril : Mâles Party, réalisé par Camille Juza & Matthias Vaysse (2025). Nous ouvrirons ensuite la discussion, qui sera animée par Christophe Benzitoun (Maitre de conférences en linguistique française) et Anna Zielinska (Maitresse de conférences en philosophie), membres de la cellule EDI – égalité, diversité, inclusion – de l'UFR SHS à l'Univerité de Lorraine.

Le cycle des Grandes Conférences des Archives Henri Poincaré est conçu comme un espace de rencontre entre chercheurs et grand public. Il couvre de nombreux champs disciplinaires : philosophie, épistémologie, éthique, histoire des sciences et des techniques, histoire des institutions, sociologie des sciences et des organisations, etc.

Nous vous invitons dans ce cadre à écouter l'exposé présenté par

Florence Caeymaex

Université de Liege, Belgique

Professeure invitée à l'Université de Lorraine

L’éthique en action. Biomédecine et démocratie

19 mars 2025, mercredi

18h-19h30

CLSH, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy

Bât. G/K, salle G04

La réunion sera aussi accessible en ligne – pour recevoir les information de connexion, inscrivez-vous (une seule inscription vaut pour toutes les Grandes conférences de l'année) https://forms.gle/PaGq5xkjayS3PCLz7

Résumé

Les comités d’éthique ont fait leur apparition il y a cinquante ans aux USA pour encadrer la recherche biomédicale, et se sont par la suite, notamment à travers les comités de bioéthique nationaux européens, emparés des questions relatives à l’acceptabilité éthique des pratiques médicales (procréation médicalement assistée, accompagnement de fin de vie, politiques vaccinales, …) et de l’usage des technologies biomédicales (génétique, IA aujourd'hui, etc.).

Si ces comités peuvent apparaître aux citoyen·nes comme des institutions expertes éloignées de la vie quotidienne, ils abritent en réalité des pratiques de connaissance et de réflexion collective uniques, qui intéressent tous·tes celles et ceux qui aspirent à des sciences et des techniques plus démocratiques. Dans cette conférence, je propose de donner un éclairage sur la nature bien particulière des savoirs (bio)éthiques et sur le rôle qui est ou devrait être le leur, en particulier dans un moment, le nôtre, où la vie sur terre et nos idéaux politiques démocratiques sont mis à rude épreuve.

Programme des Grandes Conférences 2024-2025

11 décembre 2024 (à Nancy) | Sophie Arborio (Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré)

Problématiser la place de l’incertitude dans le contexte des maladies rares

12 février 2025 (à Nancy) | Pierre-Yves Quiviger (Université Paris I Panthéon Sorbonne, L'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne ISJPS)

La philosophie peut-elle nous apprendre quelque chose sur le vin ?

19 mars 2025 (à Nancy) | Florence Caeymaex (Université de Liege, Belgique)

L’éthique en action. Biomédecine et démocratie

26 mars 2025 (à Strasbourg) | Baptiste Bedessem (L’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), LISIS)

Les sciences et recherches participatives, entre connaissances et actions

23 avril 2025 (à Nancy) | Aude Bandini (Université de Montréal, Centre de recherche en éthique CRÉ)

Patient expert ou patient alibi? Les défis de l’institutionnalisation des savoirs expérientiels

14 mai 2025 (à Strasbourg) | Eglantine Schmitt

La visualisation de données numériques massives, un art du récit visuel

4 juin 2025 (à Nancy) | Heather Douglas (Michigan State University)

Responsible Research in a Political World

Huitième Congrès de la Société Française d'Histoire des Sciences et des Techniques

Nancy

9-11 avril 2025

Site intérent avec le programme : https://sfhstnancy2025.sciencesconf.org/resource/page/id/2

Le Congrès se tiendra au centre ville, dans les locaux de l'Institut des Sciences du Digital, Management et Cognition de l'Université de Lorraine, Pôle Herbert Simon, 13 Rue Michel Ney, 54000 Nancy.

Il s'organisera autour de symposiums thématiques offrant au total, avec les communications libres, plus de 200 interventions.

Les jeunes chercheurs seront également à l’honneur puisque ce congrès débutera par la présentation des travaux des lauréats du Prix de thèse de la SFHST des deux dernières années.

Le congrès sera ponctué par deux conférences plénières et par une conférence grand public organisée dans un lieu emblématique de la ville.

Une demi-journée sera consacrée à la découverte du patrimoine scientifique et historique nancéien. Le comité d'organisation proposera une liste de lieux et d'institutions à visiter.

Ce congrès se déroulera uniquement en présentiel.

Le comité d'organisation

Le Congrès est organisé par la SFHST et le laboratoire Archives Henri Poincaré – Philosophies et Recherches sur les Sciences et les Technologies, UMR 7117 CNRS / Université de Lorraine / Université de Strasbourg.

Le comité d'organisation est coordonné par Laurent Rollet et Olivier Bruneau, en collaboration avec Catherine Allamel Raffin, Andrew Arana, Sandra Bella, Souad Boutaguermouchet, Claire Crignon, Christophe Eckes, Alexandre Hocquet, Clémence Lebosset, Martine Paindorge, Andrei Rodin, Martina Schiavon, Stéphane Schmitt, Jonathan Simon et Frédéric Wieber.

Le Congrès bénéficie du soutien financier de la SFHST et des Archives Henri Poincaré.

Contact : sfhstnancy2025[@]sciencesconf.org

Présentation de la SFHST

La Société Française d’Histoire des Sciences et des Techniques (SFHST) est une association créée en 1980. Selon ses statuts, la SFHST a pour objectifs :

- d’établir une liaison entre les personnes qui s’intéressent en France à l’histoire de sciences et des techniques ;

- de favoriser la coordination et le développement des publications françaises dans le domaine indiqué, ainsi que la diffusion de la connaissance dans ce domaine, soit par l’enseignement, soit de toute autre manière ;

- de permettre l’organisation de réunions, colloques, commissions et sections particulières pour la réalisation de buts spécifiques, temporaires ou à durée étendue.

La société organise un congrès tous les 2 ans. Le dernier s’est tenu à Bordeaux en 2023. C'est dans le cadre de cet événement qu'a été prise la décision d'organiser son successeur à Nancy en 2025.

Journée d’initiation à la recherche

La Dette

Double licence économie / philosophie

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université de Lorraine

8 février 2025

La dette peut être conçue comme un échange entre biens présents et futurs. Le signe du taux d’intérêt résulte alors de l’écart entre offres et demandes de biens futurs ; il peut être négatif si la demande de biens futurs excède leur offre pour un taux nul, parce que chacun redoute une raréfaction des biens dans l’avenir. Remettre en cause la dette ou réduire son montant contredirait alors les règles de l’échange volontaire et du droit de propriété.

A l’inverse, la dette peut être comprise comme l’expression d’un rapport de force dont elle est à la fois la conséquence et la condition de la permanence. Comme le salariat, l’endettement résulte alors d’une accumulation primitive dont l’inégalité a pour origine la spoliation. Comme le salariat, elle perpétue cette spoliation en privant les producteurs d’une partie de leur produit, à travers un taux d’intérêt nécessairement positif. Sa remise en cause trouve sa légitimité dans l’énoncé de ses conditions d’apparition : s’acquitter d’une dette odieuse ne va pas de soi.

Quand la première conception fait de la dette une relation entre égaux, dont le règlement laisse chacun quitte, la seconde la comprend comme l’indice d’une domination, et le moyen de sa perpétuation.

L’analyse théorique, qu’elle soit philosophique ou économique, de la notion de dette, complétée par l’examen des conditions historiques de son apparition, est un préalable nécessaire à l’examen des questions suivantes : peut-on et doit-on s’acquitter de toute dette ? Qu’en est-il lorsque le paiement de la dette, aux conditions librement négociées ou autoritairement imposées, entrave le développement du débiteur ? Les dommages passés doivent-ils être considérés comme une dette informelle dont les descendants des auteurs devraient s’acquitter ? Quelles relations entre générations sont impliquées par l’existence des dettes ?

Après une analyse économique et philosophique de la notion de dette, une illustration sera proposée à travers l’examen de la dette de l’indépendance haïtienne.

Programme

10h-11h – La dette : approches philosophique et économique.

Présidence : Claire Pignol

Paul Clavier, philosophe, Université de Lorraine, Laboratoire d'Histoire et de Philosophie des Sciences - Archives Henri Poincaré.

Jézabel Couppey-Soubeyran, économiste, Centre d'Economie de la Sorbonne, Université Paris 1.

11h-11h20 – Pause-café

11h20-12h30 – Discussion générale.

Présidence : Anna C. Zielinska

12h30-14h – Déjeuner

14h-15h – La dette haïtienne.

Présidence : Magali Bessone

Denis Cogneau, économiste, Paris School of Economics.

Jean-Marie Théodat, géographe, Pôle de recherche pour l'organisation et la diffusion de l'information géographique, Université Paris 1.

15h00-15h20 – Pause-café

15h20-16h30 – Discussion générale.

Présidence : Samuel Ferey

Lieu: Maison des Sciences Économiques

106-112 boulevard de l’Hôpital

Salle du 6e étage (Carte d’étudiant ou carte professionnelle indispensable)

Cette journée est organisée par PHARE et soutenue par l’Université de Lorraine, l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l’Institut Universitaire de France

Demi-journée

Thèses récentes en théorie et philosophie du droit

Cinquième édition du séminaire "Thèses récentes en théorie et philosophie du droit" de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques – SFPJ – https://www.philosophiejuridique.com

21 mars 2025, Nancy

Salle G04 du campus CLSH, 23 Bd Albert 1er, 54000 Nancy

& sur zoom – enregistrez-vous via ce formulaire.

Téléchargez l'affiche du séminaire ici.

Programme

14h00-14h45

Juliette Monvoisin

Les obligations étatiques spéciales à l'égard des non-membres : vers une théorie relationelle de la justice migratoire

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Magali Bessone, 2024

14h45-15:30

Maria Gkegka

Les étrangers ressortissants de pays tiers : recherche sur la construction des catégories juridiques

Université Paris Nanterre, sous la direction d'Éric Millard, 2024

15h30-16h30 – pause café

16h00-16h45

Balthazar Durand-Jamis

Les arguments de précédent et d'analogie en droit

Université Paris Nanterre, sous la direction d'Éric Millard et de Pierre Brunet, 2024

16h45-17h30

Séance de cloture

Le raisonnement juridique au défi de l’égalité: analyse interdisciplinaire des délibérations du Conseil constitutionnel français

Par Samuel Ferey & Anna C. Zielinska (programme Isovote)

Remarque pratique: Le bâtiment G se trouve juste derrière la station d'essence ESSO – inutile de traverser le campus. Il est accessible depuis le petit parking à droite de la station de l'essence, et la salle G04 se trouve au rez-de-chaussée.

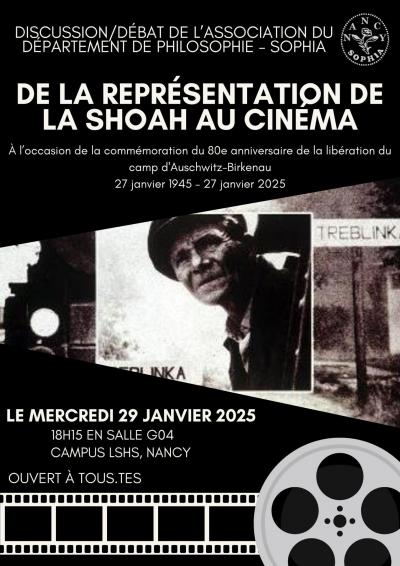

80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau

La mémoire sans les témoins, nouveaux défis

27 janvier 1945 – 27 janvier 2025

En 2025, il n’y a presque plus de témoins de la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau, le plus grand camp de la mort de la Seconde Guerre mondiale (1939-1945).

Nous voulons vous inviter à repenser les façons dont cette mémoire peut être préservée aujourd’hui, aussi bien dans sa spécificité qu’en lien avec les tragédies vécues par d’autres et ailleurs.

Nous, la cellule EDI de l’UFR SHS-Nancy, nous voulions réflechir à la façon dont cette mémoire évolue. Le camp d'Auschwitz, qui abrite aujourd'hui un musée et un site mémoriel, accueillie environ 2 millions visiteurs par an. La tragédie dont Auschwitz est aujourd'hui le symbole, à savoir la Shoah, la destruction massive des Juifs d'Europe, est fondatrice pour la conscience politique occidentale. Le mal qu'Auschwitz symbolise demeure incompréhensible. Les sciences humaines et sociales ont été profondément modifiées par l'effort de saisir les causes et les raisons de la Shoah, et de la mise en place plus générale de la machine de mort nazie, qui visait les Juifs, mais aussi d'autres personnes : les Rroms, les Sinti, les personnes homosexuelles, les Polonais non-juifs, et les prisonniers politiques. Comment continuer à tirer les leçons de ces événements aujourd'hui, quand ses survivants ne sont plus là, ou ne sont presque plus là, pour en parler?

Deux actions sont prévues sur le campus CLSH – une campagne d'affichage organisée par la cellule EDI en coopération avec les étudiant.e.s (merci Ivan et Margaux !), et une projection organisée par l'association des étudiant.e.s en philosophie SOPHIA.

La cellule EDI de l’UFR SHS-Nancy a pour objectif de lutter contre les discriminations fondées sur le sexe, l’origine ethnique, la religion, le handicap, l’âge, l’identité de genre ou l’orientation sexuelle.

Pour en savoir plus, voici le site de la cellule.

Campagne d'affichage sur le campus

Plusieurs personnes : survivant.e.s de la Shoah, philosophes, historien.ne.s – partagent leurs réflexions sur Auschwitz, sur l'antisémitisme, sur l'homophobie et ou antitsiganisme, mais aussi sur le racisme et sur les discriminations en général. Les affiches de la campagne sont à télécharger ici.

Lisez Władysław Bartoszewski, Rudolf Brazda, Simone de Beauvoir, Franz Fanon, Viktor Frankl, bell hooks, Jan Karski, Dov Khenin, Hans-Joachim Lang, Primo Levi, Wynton Marsalis, Jonathan Sacks, Jean-Paul Sartre, Ceija Stojka, Elie Wiesel et Anette Wiewiorka.

Projection – débat avec l'association SOPHIA

Association Sophia vous invite vivement à leur première rencontre de l'année:

"De la représentationd de la Shoah au cinéma"

L'événement est conçu dans le contexte de la commemoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz-Birnekau.

Mercredi le 29 janvier à 18h15, salle G04.

Nous vous invitons à une séance du séminaire pluridisciplinaire organisé par

– Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies

– laboratoire INTERPSY

– Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN)

– Institut François Gény

Séminaire : Psychologie politique – entre philosophie et passions (P4)

/Political psychology:

between passions and philosophy (P4)

Monthly seminar at the Lorraine University, Nancy, France/

Elodie Boissard

Université Jean Moulin Lyon 3

« Climat affectif, sensibilité aux raisons et obéissance à l’autorité »

Lundi 17 février 2025, à 18h30, sur Zoom uniquement.

Pour recevoir le lien zoom, enregistrez-vous ici: https://forms.gle/zstkjUvKH8D5wbrM9

Pour visionner les enregistrements de séances précédentes : youtube

Auteure

Elodie Boissard a soutenu en 2023 une thèse intitulée "Concevoir l'humeur dépressive pour comprendre la dépression : psychiatrie et philosophie des états affectifs" (Paris I Panthéon Sorbonne). Elle enseigne aujourd'hui à l'université Lyon 3 Jean Moulin.

Elle a récemment publié l'article "Le climat affectif dans le dispositif de Milgram" dans le volume codirigé par Raphaël Kunstler, Pascal Ludwig et Anna C. Zielinska : un numéro spécial de la revue Philosophia Scientiae, Revisiting Stanley Milgram’s Experiment. What Lessons Can We Learn from It Today? (2024, à lire en ligne: https://journals.openedition.org/philosophiascientiae/4315)

Resumé

Le climat affectif, c’est-à-dire l’ambiance ou l’atmosphère, est un phénomène intersubjectif qui correspond à la tonalité d’une situation (Bégout, 2020). Si l’on s’y intéresse sous l’angle de la psychologie individuelle, il se traduit par l’humeur, un état affectif diffus, dont l’objet intentionnel est général ou indéterminé. Pour autant, cet état psychologique possède une influence envahissante voire omniprésente sur les états et processus mentaux et les actions. Induire un certain climat affectif au sein d’un groupe ou d’une foule et ainsi une certaine humeur chez les individus, c’est dès lors donner une certaine orientation à leur activité mentale et à leur conduite. Les moyens employés pour le faire à grande échelle, de la musique diffusée dans les rassemblements officiels d’un régime, aux drogues distribuées dans les rangs de son armée, sont dès lors autant de moyens de manipuler ces individus par le truchement d’un climat affectif qui détermine leurs pensées et leurs actions sous l’apparence de la spontanéité.

Mais comment caractériser la façon dont l’humeur modifie mentalement et comportementalement un individu ? Cette présentation soutiendra que l’humeur modifie la sensibilité aux raisons, notamment morales, en agissant sur les croyances et les désirs, qui prennent en compte ces raisons. Plus précisément, on peut distinguer des types d’humeur suivant des ensembles de raisons mises au premier plan, via certains ensembles de croyances et de désirs. J’illustrerai cette analyse en l’appliquant à l’expérience de Milgram sur l’obéissance à l’autorité (Milgram, 1974), phénomène qui fut présenté comme un fait de la psychologie humaine pouvant expliquer en partie les crimes à grande échelle commis dans les régimes fascistes du XX° siècle. Je montrerai que le climat affectif peut jouer un rôle explicatif de la conduite d’obéissance de l’individu dans ce dispositif expérimental, et peut-être dans les situations historiques réelles qu’il mime, en le rendant insensible à certaines raisons morales de désobéir, pour faire primer des raisons sociales d’obéir à l’autorité, via les effets de l’humeur sur ses croyances et ses désirs (Boissard, 2024).

PROGRAMME 2023-2025

Depuis la publication de The Mass Psychology of Fascism en 1933 (Wilhelm Reich), et de Le viol des foules par la propagande politique en 1939 (Sergei Chakhotin), la seduction par le fascisme est devenu un problème philosophique qui requiert par son essence une approche dépassant l’approche monodisciplinaire.

En incluant un retour sur la critique de Gustav Le Bon par Freud, en passant par le “freudo-marxisme” de l’école de Francfort (où la pensée fasciste a été analysée notamment par T. Adorno ou E. Fromm), mais aussi par les recherches en psychologie sociale dans la tradition cognitiviste associée aux travaux de Stanley Milgram, nous aimerions cette année explorer les différentes analyses de la pensée totalitaire, ou de la psychologie de groupes tout simplement, dans la mesure où les recherches sur ces deux champs semblent sont souvent marquées par la stupéfaction de chercheurs devant la différence entre la réflexion individuelle et collective. Nous allons à cette occasion relire aussi W. Lippmann, S. Ash ou G. Allport, pour évaluer leur pertinence face aux transformations contemporaines.

Il va de soi que les explications psychologiques risquent d’être stériles, voire trompeuses, si elles ne prennent pas en compte les facteurs sociaux inclus dans l’analyse. C’est cette complexité que nous tenterons d’examiner de façon critique avec différents intervenants. Nous leur poserons également la question de savoir lesquelles parmi ces approches historiques peuvent avoir encore de la pertinence aujourd’hui.

PRESENTATION DU SEMINAIRE

https://seminairep4.wordpress.com/

La psychologie politique est une discipline qui, dès ses origines, se conçoit comme pluridisciplinaire : ce projet propose donc la mise en place d’un séminaire interdisciplinaire et exploratoire autour des questions sollicitées par ce champ de recherche qui ne fait que commencer à se développer. La philosophie sociale, approche aujourd’hui dominante en philosophie politique en France, se concentre sur des aspects systémiques de la société qui déterminent en grande partie la psychologie des individus. Cette approche qui nous paraît structurante mérite à notre avis d’être complétée par une autre, plus intéressée par la psychologie individuelle, par la compréhension de sa complexité, éclairée par diverses théories (épistémologie, morale, théories politiques enfin), et par des facteurs personnels, influençant la réception des composantes théoriques.

Nous voudrions mettre en œuvre nos compétences croisées en philosophie, psychologie, droit et politique, pour explorer le champ – la psychologie politique – dont les évolutions contemporaines ne cessent de nous interroger.

Le séminaire est organisé sous les auspices de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques – SFPJ.

Organisation

- Anna C. Zielinska, MFC au département de philosophie & chercheuse aux Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies

- Vincent Berthet, MCF au département de psychologie et chercheur au Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN)

- Romain Lebreuilly, MCF au département de psychologie & chercheur au laboratoire InterPsy.

- En collaboration avec Frédéric Géa, professeur de droit & chercheur à l’Institut François Geny.

See less

Département de philosophie de l'Université de Lorraine et le master MADELHIS vous invitent au

Second regroupement du Master Madelhis 2024-2025

Master en philosophie, philosophie des sciences et histoire des sciences

Lundi 10 février 2025

Salle G04 du campus CLSH

23 Bd Albert 1er, 54000 Nancy

ou à distance

Contactez anna.zielinska@univ-lorraine.fr pour obtenir des identifiants de connexion (les étudiants Madelhis les auront d'office)

Programme

9h30 – 11h00 – Présentation de Philippe Nabonnand – sur l'histoire des mathématiques saisie par les lettres des mathématicien.ne.s.

11h15 – 12h45 – Présentation de Renaud Evrard (Laboratoire InterPsy) – psychologue clinicien, maitre de conférences HDR à l'Université de Lorraine.

L'extraordinaire : entre les "expériences exceptionnelles" et les biographies inhabituelles. Recherche en histoire des psychologues et de la psychologie dans une perspective interdisciplinaire.

Pause déjeuner

14:00 – Présentation de Frédéric Wieber (sur place) et de Nephtali Callaerts, ancien étudiant de Madelhis, et Alexandre Hoquet – en ligne. Comment faire un bon article scientifique à partir d'un mémoire de master? –

Exemple: “Conducted Properly, Published Incorrectly”: The Evolving Status of Gel Electrophoresis Images Along Instrumental Transformations in Times of Reproducibility Crisis.

15:30 – Ateliers de travail – Baptiste Mélès, Manuel Rebuschi, Anna C. Zielinska

– Définir des éléments de notre travail – sens commun / philosophie / sciences?

– Envoyer un résumé pour une conférence déposer un projet de recherche (pour une thèse, pour un post-doc), déposer une demande de financement

17:00 – clôture de la journée

Présentation

Nous allons continuer nos dicsussions commencées en octobre – comment fait-on de la recherche sérireuse à partir de son mémoire de master ? Comment lit-on l'histoire à travers les documents personnels tels que lettres?

Toutes ces questions, nous vous en parlerons, étudiant-e-s, ancien-ne-s étudiant-e-s et enseignant-e-s du département, et écouterons vos interrogations relatives à ces activités.

Le séminaire est ouvert, mais nous encourageons les Masters (en philosophie, et pas seulement en parcours Madelhis) d'assister à la session de l'après midi (méthodologie). Mais de facto, toute la journée s'annonce passionante.

En espérant vous retrouver nombreuses et nombreux !

Nous vous invitons à une séance du séminaire pluridisciplinaire organisé par

- Archives Henri Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies

- laboratoire INTERPSY

- Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN)

- Institut François Gény

PSYCHOLOGIE POLITIQUE

Entre philosophie et passions (P4)

Political psychology: between passions and philosophy (P4)

A seminar at the Lorraine University, Nancy, France

Pascal LUDWIG

Sorbonne Université, laboratoire Sciences normes démocratie (SND)

Pourquoi les perpétrateurs de génocides obéissent-ils?

Lundi 13 janvier 2025, à 18h30, sur Zoom uniquement.

L'exposé et la discussion auront lieu en français.

Both the lecture and the discussion will be in French. It will start at 6:30 PM (Paris time), on Monday, January 13, 2025.

Pour recevoir le lien zoom, enregistrez-vous ici: https://forms.gle/zstkjUvKH8D5wbrM9

Présentation

Pascal LUDWIG est maître de conférences à la Sorbonne Université et membre de Sciences, normes, décision (SND). Il s’intéresse particulièrement à la nature de la connaissance phénoménale et aux théories contemporaines de l’expérience consciente. Il a dirigé avec Thomas Pradeu l'ouvrage L’Individu. Perspectives contemporaines, Vrin, 2008. Il a récémment coédité avec Raphaël Kunstler et Anna C. Zielinska un numéro spécial de la revue Philosophia Scientiae, Revisiting Stanley Milgram’s Experiment. What Lessons Can We Learn from It Today? (2024, à lire en ligne)

***

PROGRAMME 2023-2025

Depuis la publication de The Mass Psychology of Fascism en 1933 (Wilhelm Reich), et de Le viol des foules par la propagande politique en 1939 (Sergei Chakhotin), la seduction par le fascisme est devenu un problème philosophique qui requiert par son essence une approche dépassant l’approche monodisciplinaire.

En incluant un retour sur la critique de Gustav Le Bon par Freud, en passant par le “freudo-marxisme” de l’école de Francfort (où la pensée fasciste a été analysée notamment par T. Adorno ou E. Fromm), mais aussi par les recherches en psychologie sociale dans la tradition cognitiviste associée aux travaux de Stanley Milgram, nous aimerions cette année explorer les différentes analyses de la pensée totalitaire, ou de la psychologie de groupes tout simplement, dans la mesure où les recherches sur ces deux champs semblent sont souvent marquées par la stupéfaction de chercheurs devant la différence entre la réflexion individuelle et collective. Nous allons à cette occasion relire aussi W. Lippmann, S. Ash ou G. Allport, pour évaluer leur pertinence face aux transformations contemporaines.

Il va de soi que les explications psychologiques risquent d’être stériles, voire trompeuses, si elles ne prennent pas en compte les facteurs sociaux inclus dans l’analyse. C’est cette complexité que nous tenterons d’examiner de façon critique avec différents intervenants. Nous leur poserons également la question de savoir lesquelles parmi ces approches historiques peuvent avoir encore de la pertinence aujourd’hui.

Intervenantes et intervenants de la sixième saison (janvier-avril 2025)

-

13 janvier 2025 – Pascal Ludwig, Sorbonne Université, laboratoire Sciences normes démocratie (SND), "Pourquoi les perpétrateurs de génocides obéissent-ils?"

-

17 février 2025 – Elodie Boissard, Université Jean Moulin Lyon 3, "Climat affectif, sensibilité aux raisons et obéissance à l’autorité"

-

24 mars 2025 – Claire Pages, Université Paris Nanterre, laboratoire SophiaPol, "Fascisme et antifascisme chez Wilhelm Reich"

-

28 avril 2025 – Raphael Kunstler, Université Toulouse II Jean-Jaurès, laboratoire ERRAPHIS, "Le situationnisme implique-t-il l’irresponsabilité morale ?"

PRESENTATION DU SEMINAIRE

https://seminairep4.wordpress.com/

La psychologie politique est une discipline qui, dès ses origines, se conçoit comme pluridisciplinaire : ce projet propose donc la mise en place d’un séminaire interdisciplinaire et exploratoire autour des questions sollicitées par ce champ de recherche qui ne fait que commencer à se développer. La philosophie sociale, approche aujourd’hui dominante en philosophie politique en France, se concentre sur des aspects systémiques de la société qui déterminent en grande partie la psychologie des individus. Cette approche qui nous paraît structurante mérite à notre avis d’être complétée par une autre, plus intéressée par la psychologie individuelle, par la compréhension de sa complexité, éclairée par diverses théories (épistémologie, morale, théories politiques enfin), et par des facteurs personnels, influençant la réception des composantes théoriques.

Nous voudrions mettre en œuvre nos compétences croisées en philosophie, psychologie, droit et politique, pour explorer le champ – la psychologie politique – dont les évolutions contemporaines ne cessent de nous interroger.

Le séminaire est organisé sous les auspices de la Société française pour la philosophie et la théorie juridiques et politiques – SFPJ.

Organisation

- Anna C. Zielinska, MFC au département de philosophie & chercheuse aux Archives Henri Poincaré – Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies

- Vincent Berthet, MCF au département de psychologie et chercheur au Laboratoire Lorrain de Psychologie et Neurosciences de la dynamique des comportements (2LPN)

- Romain Lebreuilly, MCF au département de psychologie & chercheur au laboratoire InterPsy.

- En collaboration avec Frédéric Géa, professeur de droit & chercheur à l’Institut François Geny.

Dans le cadre de son séminaire « Philosophie » (axe 3), le laboratoire Archives-Henri-Poincaré a le plaisir de vous annoncer la conférence suivante:

Edouard Mehl

Professeur, Université de Strasbourg, interviendra sur le sujet suivant :

L'origine de la géométrie. De Platon à Descartes

Un cas croisé d’esthétique et d’épistémologie

Jeudi 23 janvier 2025 à la Maison des Sciences de l'Homme

12h00-14h00

25 rue Baron Louis, à Nancy. Premier étage, salle de conférences.

Inscription obligatoire auprès de C. Crignon (claire.crignon@univ-lorraine.fr) et B. Mélès (baptiste.meles@univ-lorraine.fr)

Un lien zoom sera envoyé sur demande pour suivre à distance la conférence.

Résumé

Nous repartirons des Regulae ad directionem ingenii (Règle IV) et de ses considérations sur l’impossibilité d’une origine simplement humaine et empirique des mathématiques. Il s’agira de montrer ici que la première des « fables » cartésiennes, celle de « Polybe le cosmopolite », propose une reconstitution fictive de l'histoire des mathématiques à partir de son origine divine (en l’occurrence, égyptienne), associant de manière baroque et ingénieuse le texte du Phèdre (274d) et celui de l’Odyssée (IV, v. 125 sq.). De là nous réfléchirons au statut ontologique de la géométrie, et au débat que cette question suscite, en esquissant une typologie des positions fondamentales à partir des trois figures majeures de la révolution scientifique que sont Kepler, Galilée, Descartes — qui représentent les trois manières typiques de penser et de justifier la mathématisation de la physique (théologique, athéologique, et logique).

Le cycle des Grandes Conférences des Archives Henri Poincaré est conçu comme un espace de rencontre entre chercheurs et grand public. Il couvre de nombreux champs disciplinaires : philosophie, épistémologie, éthique, histoire des sciences et des techniques, histoire des institutions, sociologie des sciences et des organisations, etc.

Nous vous invitons dans ce cadre à écouter l'exposé présenté par

Sophie ARBORIO

Faculté des Sciences du Sport à l'Université de Lorraine & Archives Henri Poincaré

Problématiser la place de l’incertitude dans le contexte des maladies rares

11 décembre 2024, mercredi

18h-19h30

CLSH, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy

Bât. G/K, salle G04

La réunion sera aussi accessible en ligne – pour recevoir les information de connexion, inscrivez-vous (une seule inscription vaut pour toutes les Grandes conférences de l'année) https://forms.gle/PaGq5xkjayS3PCLz7

RESUME

Problématiser la contingence en santé consiste à faire d’une série de concepts (l’incertitude, l’imprévisible, le risque, voire l’inconnu), un problème de et pour l’anthropologie, non pas à résoudre mais à éclairer et analyser. Sous le terme d’incertitude se déclinent différentes modalités du rapport au savoir, à l’expérience, et à la connaissance. Tandis que le savoir est l’objet de théories abstraites, son intégration dans une dimension vécue, à travers les récits des malades, le transforme en une source possible de connaissances. L’incertitude peut quant à elle représenter ce qui n’est pas connu mais peut être appréhendé, ce qui est ignoré ou encore ce qui fait l’objet de divergences entre les acteurs. Ainsi, problématiser l’incertitude en santé permet d’interroger, sous un angle épistémologique, les relations entre les connaissances vécues et les savoirs, ou les « non-savoirs », dans le cas précis des maladies rares. Une telle analyse favorise alors une réflexion au sujet des modalités de prise en charge entre soignant, famille et malade, sans présumer d’une exclusive appropriation des connaissances.

PRESENTATION DE L'AUTEURE

Sophie Arborio est enseignante-chercheuse en anthropologie sociale et anthropologie du corps et de la santé, membre des Archives Poincaré.

Séminaire Santé, environnement et justice [SEJ]

Philosophes face au procès du Médiator

Marion Vorms

Université Paris I Panthéon Sorbonne, IHPST : Institut d'histoire et de philosophie des sciences et des techniques

Isabelle Drouet

Université Paris-Sorbonne, Sciences, Normes, Démocratie

26 mars 2025, 12h15-13h45

Campus CLSH, Nancy

Salle G04

Accessible également en format hybride – inscrivez-vous ici.

Cette séance est une deuxième rencontre au sein d'une collaboration interdisciplinaire en humanités médicales à l'université de Lorraine.

Présentation

Experts, témoins, avocats et juges : questions scientifiques et questions juridiques au procès du Mediator

Comment les sciences peuvent-elles éclairer une décision de justice ? Pour examiner cette question, l’affaire du Mediator est un cas remarquable : derrière le scandale s’est joué un procès pénal dont une partie considérable a été consacrée à l’examen de questions scientifiques. La molécule de benfluorex a-t-elle des propriétés « anorexigènes » ? Est-elle une amphétamine ? Indiscutablement oui, selon l’accusation ; rigoureusement non, selon la défense.

Pourquoi de telles questions ont-elles à ce point concentré les débats judiciaires ? Que permettent-elles de dire de la culpabilité des laboratoires Servier et de leur responsabilité dans le drame sanitaire attribué au Mediator ? Quelles réponses les experts scientifiques peuvent-ils y apporter pour aider les juges dans leur raisonnement ?

Pour répondre à ces questions, nous avons mené une enquête approfondie nous conduisant, après avoir exploré le dossier de l'instruction et rencontré de nombreux acteurs du procès, à assister aux audiences d'appel. Cet exposé vise à présenter certaines de nos conclusions.

D'abord, nous tentons de reconstituer la pertinence de l'une des questions scientifiques centrales du procès - celle du caractère anorexigène ou non de la molécule - dans la logique de l'accusation. Puis, nous nous interrogeons sur la nature et l'étendue de l'éclairage que l'on peut tirer de la littérature scientifique pour répondre à cette question. Dans un troisième temps, fortes de nos observations à la Cour d'appel, nous faisons part de nos conclusions sur la manière dont les arguments scientifiques sont pris en compte dans le cadre judiciaire.

Contexte du projet interdiscipliaire UL / AHP

En 2007, la pneumologue Irène Frachon constate un nombre anormal d’anomalies cardiaques au sein de son hôpital à Brest. Elle remarque qu’ils partagent tous le fait d’avoir été traités par le benfluorex (principe actif du Mediator, un médicament commercialisé par Servier). Après deux ans d’enquête, et souvent face à l’hostilité des institutions en charge de la protection des patients. La découverte d’Irène Frachon provoque un bouleversement du paysage sanitaire français. L’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) s’est reformée en profondeur, allant jusqu’à changer de nom (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, ANSM). Elle a tardé à suspendre la commercialisation du Mediator, et plusieurs liens d’intérêt entre le laboratoire Servier et l’institution ont été constatés.

Quelques mois après le dernier procès de l’affaire Mediator, cette journée d’étude cherchera à interroger les répercussions de ces événements, à réfléchir sur les liens d’intérêt entre l’industrie pharmaceutique et le monde médical, et sur les modes de financement de l’industrie du médicament.

Lors de la première séance de notre séminaire 2024-25, nous avons invité Irène Frachon pour l'entendre parler de son expérience – cf. le programme de la demi-journée. Aujourd'hui, nous voulons analyser les enjeux du procès Médiator, observé par les philosophes des sciences Marion Vorms et Isabelle Drouet.

Organisation: Anna C. Zielinska, Claire Crignon

Le cycle des Grandes Conférences des Archives Henri Poincaré est conçu comme un espace de rencontre entre chercheurs et grand public. Il couvre de nombreux champs disciplinaires : philosophie, épistémologie, éthique, histoire des sciences et des techniques, histoire des institutions, sociologie des sciences et des organisations, etc.

Nous vous invitons dans ce cadre à écouter l'exposé présenté par

Pierre-Yves QUIVIGER

Université Paris I Panthéon Sorbonne

L'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne (ISJPS)

La philosophie peut-elle nous apprendre quelque chose sur le vin ?

12 février 2025, mercredi

18h-19h30

CLSH, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy

Bât. G/K, salle G04

La réunion sera aussi accessible en ligne – pour recevoir les information de connexion, inscrivez-vous (une seule inscription vaut pour toutes les Grandes conférences de l'année) https://forms.gle/PaGq5xkjayS3PCLz7

RESUME

Il existe à travers l’histoire de la philosophie de nombreux textes faisant référence vin. Mais il existe aussi ambition plus haute : celle de construire une véritable philosophie du vin, comme il existe une philosophie du sport ou une philosophie de la musique. Il s’agit alors de déterminer ce que la philosophie peut apporter à la connaissance et à l’expérience du vin. Il faut alors conjuguer méthodologie philosophique et connaissance fine de l’objet discuté.

Si l’on parle en philosophe du vin, comme d’une globalité, sans en maîtriser sa diversité, sa complexité, sa production, on manque l’objet. Si l’on connaît bien le vin mais que « philosopher » désigne simplement une approche ésotérique ou encore une série d’opinions ornée de références culturelles, on ne propose pas une philosophie du vin. Celle-ci suppose, outre la connaissance de sa propre histoire (de Platon aux travaux analytiques contemporains, en passant par Rabelais ou Montaigne), d’identifier un certain nombre de questions qui engagent une réflexion philosophique, comme : faut-il savoir ce que l’on boit ? qu’est-ce qu’un bon vin ? peut-on boire seul ? l’expérience du vin passe-t-elle nécessairement par l’ivresse ?

PRESENTATION DE L'AUTEUR

Professeur de philosophie du droit à l'Université Paris I Panthéon Sorbonne, Pierre-Yves Quiviger était d'abord connu pour ses travaux sur Emmanuel Joseph Sieyès, le philosophe-clé de la Révolution française. Depuis, il a publié sur le droit naturel et son actualité, sur les normativités en médecine et dans les sciences du vivant, sur la religion et sur la culture populaire.

Il vient à Nancy pour parler de son dernier livre Une philosophie du vin (Albin Michel, 2023), où il explore les aspect épistémologiques, moraux et politiques du vin.

https://www.albin-michel.fr/une-philosophie-du-vin-9782226478566

Programme des Grandes Conférences 2024-2025

11 décembre 2024 (à Nancy) | Sophie Arborio (Université de Lorraine, Archives Henri Poincaré)

Problématiser la place de l’incertitude dans le contexte des maladies rares

12 février 2025 (à Nancy) | Pierre-Yves Quiviger (Université Paris I Panthéon Sorbonne, L'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne ISJPS)

La philosophie peut-elle nous apprendre quelque chose sur le vin ?

19 mars 2025 (à Nancy) | Florence Caeymaex (Université de Liege, Belgique)

Les comités éthiques et les procédures décisionnelles dans le contexte biomédical.

26 mars 2025 (à Strasbourg) | Baptiste Bedessem (L’Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), LISIS)

Les sciences et recherches participatives, entre connaissances et actions

14 mai 2025 (à Strasbourg) | Eglantine Schmitt

La visualisation de données numériques massives, un art du récit visuel

4 juin 2025 (à Nancy) | Heather Douglas (Michigan State University)

Responsible Research in a Political World

Colloque

Le modernisme après la “crise”

Histoire et actualité du modernisme et de l’anti-modernisme

5-6 juin 2025

Université de Lorraine – Metz

Organisation

- Anthony Feneuil, laboratoire Écritures (ER 3943)

- Roger Pouivet, Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (CNRS, UMR 7117)

Présentation

La "crise moderniste" (1903-1907) a constitué probablement la dernière grande criseouverte du catholicisme français et européen. Elle a donné lieu à la naissance d'une hérésienouvelle : le modernisme, ainsi qu’à un système disciplinaire de contrôle de la pensée catholique probablement sans précédent et dont l’influence sera durable. Le “serment antimoderniste” des prêtres ordonnés sera obligatoire jusqu’en 1967. La violence de cette crise, remarquée par tous les acteurs, a fini par masquer le débat intellectuel dont elle a été l’occasion. La répression doctrinale qui s’est abattue ensuite n’a pas permis de rouvrir directement ce débat et a rendu la discussion théologique sur les idées à l'origine de cette crise presque impossible. Cela ne veut pas dire que la réflexion théologique ait cessé dans le catholicisme jusqu’au deuxième concile du Vatican. Cependant, sur les sujets en cause dans le modernisme, en particulier les rapports entre le dogme et l’histoire ou le lien entre la philosophie aristotélico-thomiste et la doctrine catholique, elle n’a pu se faire que médiatement, à travers des études historiques et philologiques (Lagrange, Lubac, Danielou, etc.), ou en marge complète de l’institution (Teilhard de Chardin). Même après Vatican II, le modernisme est resté dans la discussion théologique catholique une sorte de tabou. La crise a été bien étudiée historiquement (E. Poulat) et, parfois, philosophiquement (P. Colin), mais le débat théologique est toujours resté discret sur cette question. Pourtant, une question est comme l’éléphant dans la pièce : le concile Vatican II est-il une sorte de victoire posthume du modernisme, qui aurait survécu dans le catholicisme de manière cachée pendant une cinquantaine d’années et aurait finalement pris le pouvoir ? Est-il au contraire son enterrement définitif, via un dépassement des questions qui avaient été posées ? Que faire des documents dogmatiques qui l’ont condamnée en 1907, s’appuyant directement sur les textes de Vatican I et des papes de la deuxième moitié du XIXe siècle ?

Pour clarifier ces questions, il faut donc examiner de front la question non pas seulement de la crise moderniste mais d’une doctrine moderniste, de son devenir après la crise et jusqu’à aujourd’hui. C’est l’ambition de ce colloque, à travers plusieurs axes de réflexion :

1. Qu'est-ce que le modernisme, et peut-on le définir de manière unifiée au-delà de la diversité des figures qui lui ont été associées (Loisy, Le Roy,Von Hügel etc.) ? Existe-t-il une doctrine modernisme ou n’est-ce qu’une nébuleuse dont l’unité aurait été inventée par le Magistère ?

2. Comment le modernisme a-t-il survécu et vécu à travers différentes figures catholiques au 20e siècle, et comment les questions posées lors de la “crise moderniste” ont-elles pu réapparaître sous d’autres formes ? On pense ici notamment à la querelle autour de la “philosophie chrétienne” au début des années 1930 ou encore au mouvement de ce que l’on a appelé le “ressourcement” (Nouvelle théologie), ou encore aux formes contemporaines du thomisme et à leurs fronts polémiques. Quelle fut l’influence du modernisme (et de l’anti-modernisme) sur le concile Vatican II ?

3. Peut-on défendre quelque chose comme le modernisme aujourd'hui et quelle est l’actualité de la ligne de clivage entre modernisme et anti-modernisme ? Est-elle dépassée, ou au contraire le combat anti-moderniste retrouve-t-il une nouvelle force, avec le reflux, dans le catholicisme, des mouvements théologiques à l’origine du concile de Vatican II, la “reprise en main” orchestrée par le Magistère romain depuis le pontificat de Jean-Paul II et la vigueur nouvelle du néo-thomisme et de l’intégralisme, en particulier aux États-Unis ?

Le colloque se déroulera sous la forme de 4 tables rondes thématiques, comprenant chacune 4 intervenant·e·s qui parleront 20 minutes. Les exposés seront suivis de 45 minutes de discussion.

Programme

Jeudi 5 juin

Table ronde 1 - Le modernisme, histoire et historiographie

- Denis Pelletier (EPHE) : Réflexions sur le signifiant “modernisme” et son usage

- Guillaume Cuchet (Paris 1) : Le modernisme a-t-il été inventé ?

- Andrea Bellantone (Institut catholique de Toulouse) : Réceptions italiennes du modernisme

Table ronde 2 - Du modernisme à nous

- Marie Gabrielle Lemaire (Namure) : Henri de Lubac et la lutte antimoderniste

- Yves Meessen : Après le modernisme, assumer l’ébranlement des frontières

- Olivier Riaudel : Sommes-nous sortis de la crise moderniste ?

Table ronde 3 - La psychologie du modernisme et de l’antimodernisme

- Paul Clavier : Enjeux du modernisme

- Augustin Pic : La psychologie du modernisme. Eléments de réflexion

- Anthony Feneuil : Les incertitudes de la tradition

Table ronde 4

- Roger Pouivet : pourquoi être antimoderne en philosophie ?

- Ghislain Waterlot : Antimodernisme vs modernisme aujourd’hui : fausse dénomination et vrai débat

- Isabelle Moulin : titre à préciser

Programme prévisionnel à compléter.

Manifestation organisée par Anthony Feneuil, laboratoire Écritures (ER 3943) et Roger Pouivet, Archives Henri-Poincaré - Philosophie et Recherches sur les Sciences et les Technologies (CNRS, UMR 7117).

Le Campus Lettres et Sciences Humaines de Nancy - Université de Lorraine

& le département de philosophie de l'Université de Lorraine sont heureux de vous inviter à la deuxième séance de cinéma-philosophie de l'année 2024-2025.

Le Jeune Karl Marx

film biographique, 2017

réal. Raoul Peck

La projection sera suivie d’une discussion organisée par la cellule Egalité, Diversité, Inclusion (EDI) de l'UFR SHS de l'UL à Nancy https://shs-nancy.univ-lorraine.fr/cellule-edi/

La discussion sera animée par les philosophes Florent JAKOB & Anna ZIELINSKA

Mercredi 6 novembre 2024 à 18h00

CLSH, 23 Boulevard Albert 1er, 54000 Nancy

Bât. G/K, salle K02

VOSTF

cf. facebook

Bande d'annonces : https://youtu.be/K64Xe6Mqjvo?si=TANvikCdywpRpVMe

PRESENTATION

"Raoul Peck, 63 ans, est haïtien de naissance, congolais de jeunesse, berlinois de formation, cinéaste international, occasionnellement ministre de la culture de son pays natal, fondamentalement marxiste, auteur du récent I Am Not Your Negro (2016), consacré à la lutte des Noirs américains pour leurs droits civiques, qui a cassé la baraque aux Etats-Unis. [...]

L’idée de cantonner cette épopée intellectuelle et politique à la jeunesse de Marx est excellente. Elle revivifie d’abord sous la forme d’un jeune homme plein de fougue et de mordant la momie broussailleuse et épuisée du père de tous les communismes dévoyés. Elle s’arrête ensuite à une époque – 1844-1848 – à laquelle la nôtre ressemble beaucoup sans nécessairement le savoir : constat d’une iniquité grandissante de l’organisation sociale, recherche d’une réponse politique tant au vieil ordre monarchique qu’au rouleau compresseur du capitalisme industriel. Soit une révolution en marche."

Jacques Mandelbaum, Le Monde

Organisation: anna.zielinska@univ-lorraine.fr

Entrée libre et gratuite

Discussion EDI: autour de la nouvelle quête des « énergies masculines »

Discussion EDI: autour de la nouvelle quête des « énergies masculines »